地域資源は宝の宝庫。

昔からその土地で親しまれてきた習慣や風土が必ずあります。

そしてそんな習慣や文化を活かした地域ブランディングを創るためには「物語」が必要です。地域資源が乏しい街でも「見方」を変えるだけで宝物に生まれ変わります。今回はその地域資源をうまく生かすためのブランディングについてご紹介します。

物語化のステップ|地域資源に命を吹き込む3つの問い

地域資源を物語として再発見するためには、以下のような3つの問いを立てることが有効です。

①これは誰の記憶に残っているか?

地域の誰がこれに思い出を重ねているのか。幼い頃の体験や、祖父母の語る昔話など、個人の記憶から出発することが重要です。

②何を乗り越えて今ここにあるのか?

戦後の復興、自然災害、都市化の波など、消えそうになった資源が残ってきた背景には、何らかの努力や工夫があったはずです。そのストーリーは、未来に向けての説得力となります。

③どんな願いが託されているのか?

その場所や品に込められた“祈り”や“夢”を見つけ出すことで、単なる紹介ではなく、人の心を動かす語りが可能になります。

この3つの問いを軸に取材・対話・観察を繰り返すことで、地域資源は「地域の宝物」としての輪郭を帯び始めます。

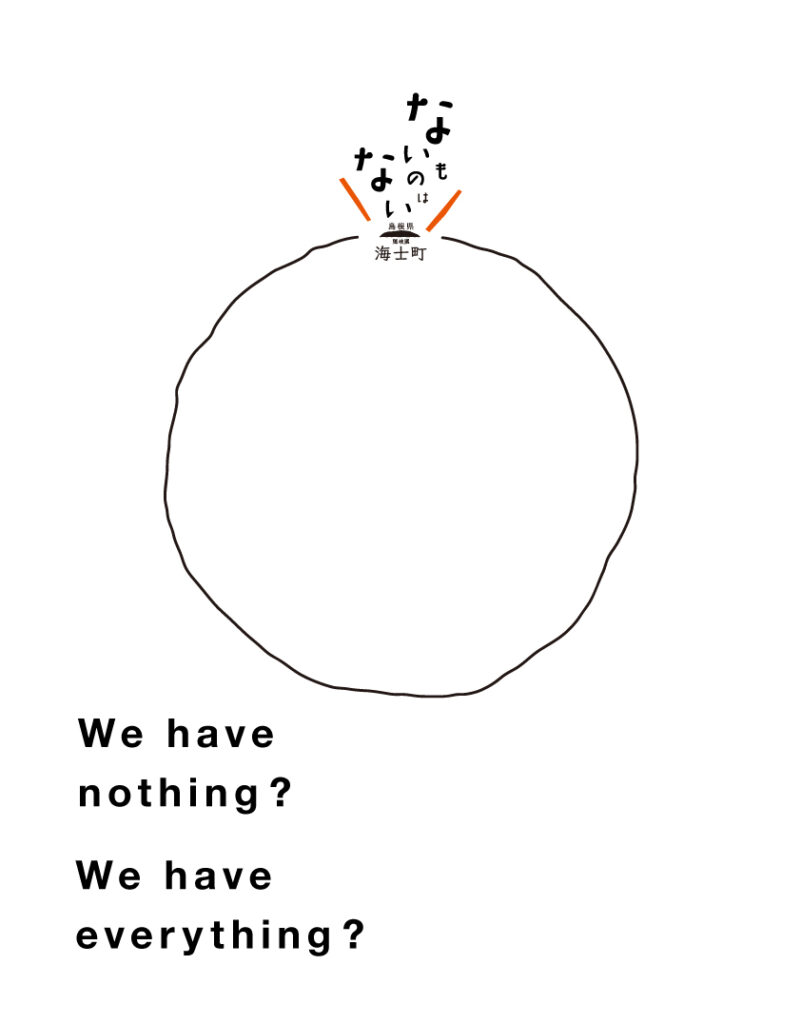

地域資源がない。それが宝物という県もある。

面白い地域ブランディングを一つご紹介します。

島根県の隠岐にある島のブランディング「ないものはない海士町」です。「何もない島です」と地域資源がないことをあえてPRするという斬新な考えのように感じます。

そして、住民の声はこうです。

島にある信号機はひとつだけ。

子どもたちが遊ぶ場所はいつも海。

母さんがつくる飯がうまくて

年老いた人こそ海士町で培った知恵がある。

そんな人々の声を集めていると、自然豊かな風景と文化があるではないかと改めて気づくのです。

そして、改めて「ないものはない」という言葉を聞くと「ここにないものはない」、つまり実は「すべてあるのではないか?」という問いに住民が共感します。

これらはすべて地域の魅力に変わり、観光誘致や地域復興に繋がっていきました。

いい町そうだなと感じてもらえたらあとは得意の海士町での過ごし方を体験してもらうだけ。

海士町では下記のような取り組みも行っています。

・海産物や特産品を使った料理の提供や販売

・ 漁船でのクルージングや釣り体験の提供

・ 海士町の文化や伝統工芸の体験プログラム提供

・ 伝統行事や祭りの開催

上記だけで見ると、他の島国と変わらない生活かもしれませんが、それと「ないものはない」が組み合わさると「ここだけ」の魅力に。

これが地域文ランディングです。

まとめ:物語が地域の魅力を持続可能にする

ありふれた風景も、特産品も、祭りも──そこに人の想いが込められて初めて「意味」を持ちます。

物語化とは、地域資源を磨くことではなく、「見方を変える」こと。誰かの心に根ざした出来事や願いを拾い上げ、語り直すことで、そこにしかない価値が生まれます。

これは外向きの発信だけでなく、住民自身が「私たちの街って、実はすごいんだ」と気づくための内向きの装置でもあります。

物語を通じて地域を見つめ直すこと。それは「まちの宝物」を見つける最初の一歩なのです。